翼列の数値シミュレーション

航空宇宙技術研究所

榎本俊治

低圧タービンの中の流れに及ぼすレイノルズ数効果が重要であることが知られている。例えば、巡航状態でのタービンの効率は離陸時の効率よりも2%程度低い。巡航状態はレイノルズ数がやや低めで、このため低圧タービンの翼面の流れは層流境界層で始まり、層流剥離を経て乱流境界層へと遷移する。

|

図1.層流剥離と乱流遷移・再付着

|

このような流れ場を数値解析で解くことは比較的難しい問題であり、遷移モデルにより遷移位置を予測したり、乱流モデルを用いて全域を乱流として解いたりしても精度の良い解は得られない。そこで本研究では、NWTにより大規模計算を高速に行うことが可能になったことより、上記のような流れを、3次元非定常計算によりシミュレートすることを試みた。

このような流れの解析は、従来は乱流モデルを用いた2次元計算として行われることが多かった。しかし、この流れ場の前半は層流境界層であるため、全域を乱流境界層として扱っても良い結果が得られるはずは無い。乱流モデルによっては層流から乱流への遷移を比較的良く予測するものもあるが、この流れ場の場合、層流剥離を経てから乱流へ遷移したのち再付着するという流れ場であるため、もともと付着境界層を前提とした乱流モデルにはなじみ難い。むしろ、この流れ場において剥離点を精度良く予測するためには、層流境界層と層流剥離を正確に捉えることが重要である。つまり、ここで必要とされることは、実は「乱流モデルを使わず、層流計算を行う」事である。一方、流れは層流剥離を起こした後、急速に乱流へ遷移し再付着する。この部分は層流計算では模擬することが出来ない。そこで、層流剥離より上流では層流計算を行い、下流では乱流モデルを用いるという方法も考えられるが、そのように現象に応じて乱流モデルの適用方法を適宜工夫するという方針は、実用的な計算方法を開発しようという立場とは若干異なる。そのように考えると、結局、層流から乱流までを統一的に扱うことができる方法が必要となり、厳密にはDNSしかありえないことになるが、対象とする流れ場のレイノルズ数では実行不可能である。また、LESでは、乱流モデルを用いる場合と同じく、前半の層流境界層の部分を誤評価してしまう。そこで、乱流モデルを用いず出来る限り細かい計算格子を用い、空間差分に3次精度の風上差分を用いた3次元非定常計算を行うこととした。

この計算方法は、基本的には層流計算であるから、この流れ場の層流境界層、層流剥離までの部分は、精度良く捉える事ができるはずである。一方、剥離後の乱流遷移と再付着は、その現象を細部まで正確に捉えるために必要な格子解像度が得られず、数値粘性によって渦が散逸してしまうため、鈍った解になっていると考えられる。しかしながら、流れの情報のうち下流から上流へと伝わるのは圧力のみであるから、下流の流れ場の予測精度は、それが上流の圧力分布にまで影響を及ぼすのでない限り、層流剥離域には影響しないはずである。つまり、乱流遷移と再付着の部分の予測は厳密ではなくても、ある程度の精度があれば、剥離点の予測は精度良く行われる可能性が十分にあることになる。

このような観点から、2種類の計算を行った(文献[1], [2])。前者は圧縮機翼、後者はタービン翼であるが、計算手法は同様である。計算時間は、例えば後者の場合、約240万点の格子点に対し、8PEを用い、1PE当り約1000時間のCPU時間を要した。最初のジョブ投入から最後のジョブの終了まで、全部で200ジョブが実行されるのに約4ヶ月を要した。

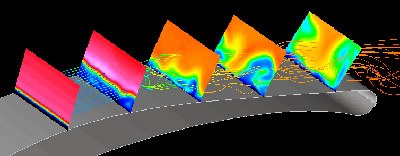

次の図は、層流剪断層が乱れて乱流へと遷移していく様子を示している。

|

図2.流線と速度分布

|

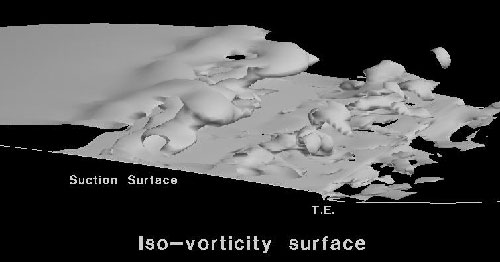

| また、次の図は等渦度面を示したものである。 |

図3.等渦度面

|

さらに、剥離点と再付着点とを、実験と計算とで比較したのが次の図である。ここで、数値解析結果は、時間平均し、さらに翼のスパン方向に空間平均している。

|

図4.剥離点と再付着点/実験と計算の比較

|

このように、この計算方法は、層流剥離から乱流遷移に至る現象をある程度定量的にも捉えることに成功している様子である。あわせてレイノルズ数を変化させた計算を行ったところ、レイノルズ数による剥離点の位置の変化もある程度予測することができた。従来の乱流モデルによる計算ではレイノルズ数効果がほとんど出ないことが知られており、このことはこの計算手法の特に重要な特徴である。

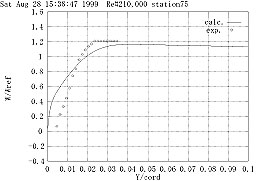

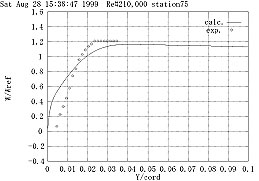

一方、速度分布を実験結果と比較したものが次の図である。

|

図5. 速度分布の比較(1) |

図6. 速度分布の比較(2) |

|

図5と図6は、有る断面での速度分布を実験と計算結果とを比較したものである。図6は図5よりもやや下流の断面である。これらの図より、計算結果は定性的には流れ場の特徴を捉えているものの、実験に見られる急峻な速度勾配は、計算に於いては急速に鈍っていることが判る。

この結果から、時間平均した流れ場の解を得たい場合において、非定常計算を行いその解を時間平均する手法は、乱流モデルを用いた計算では精度が芳しくない流れ場に対して、有効な手段となる可能性を示すことが出来た。この計算手法は膨大な計算時間を必要とするため、NWTを利用することなしには実現することは出来なかったと考えられる。

|

今後の課題

|

さて、この計算手法を、実際の設計の場面に於いて用いようとすると、格子間隔や非定常計算を実行する長さなどをどのように設定すべきかの基準を確立する必要があり、これらは今後の研究を待たねばならない。また、計算時間の長さが実用上の制限となる可能性が高い。本計算では8PEを用いてCPU時間で1000時間、暦時間で4ヶ月を要した。しかし実用設計ツールとして用いるには4ヶ月は長すぎる。格子の切り方、計算コードの高速化など、計算手法にも改良の余地は有るけれども、合わせて次期NSシステムによるさらなる計算速度の向上にも期待したい。

非定常計算を行い、その時間平均値を求める手法は、膨大なデータから必要な情報を抽出する技術が必要となる。実験の場合は計測手法によって抽出できる情報が制限されるため余り問題とならないが、計算の場合はどのようなデータでも抽出できるため、何を抽出すべきかが難しい問題となる。これまでは、実験結果と比較する必要から、実験結果と同様のデータを抽出することが選ばれてきたと思われるが、計算にしか出来ないデータ解析方法を研究することが新たな発見につながる可能性は十分にあると考えられる。

また論点は異なるが、数値解析が実用的であるためには、今後も様々な環境整備が必要となることを付け加えておきたい。まず、複雑形状に容易に対応できるような工夫が必要である。UPACSが行っているような構造格子による複雑形状対応、あるいは非構造格子の利用など、複雑形状対応をより容易に且つ確立された手法とする必要が有る。また、前処理、後処理も素早く行えるようになる必要がある。格子生成ツール、可視化ツールなどは、市販のものが使いやすくなってきているが、それらを含めた全体の処理のスループットを上げるためには、サポートツールの整備、データファイル形式の確立など、引き続き検討の必要がある課題が残されている。

|

参考文献

|

- Enomoto, S.,. Hah, C., Hobson, G.V., "Numerical and

Experimental Investigation of low Reynolds Number Effects on Laminar Flow Separation

and Transition in a Cascade of Compressor Blades", ASME Paper 2000-GT-0276

- Enomoto, S., Hah, C., Loellbach, J., "Numerical Investigation of a Low

Reynolds Number flow Field in a Turbine Blade Row", AIAA Paper 2001-0524

|