���l�����iNWT)�̊J���Ɖ^�p

�q��F���Z�p������

�����F

�P�DNWT�̊J���ڕW

�@����܂ōq�Z���ł�VP400����Ȃ鐔�l�V�~�����[�^�iNS-I�j�����A�^�p���Ă����B���̃V�X�e���𗘗p���Đ��X�̌����ɗ��p����A�����̐��l�V�~�����[�V�������s��ꂽ�B�����V�X�e���Ƃ��Ĉȉ��̂悤�ȗv�����o���ꂽ�B

(1)�S���_���x�̐��l�V�~�����[�V������v�ɗ��p���邽�߂ɂ́A�P�O���ȓ��œ������o����邱�ƁB

(2)�疜�_���x�̕t�����̂������S�S�@�̃V�~�����[�V�������P���ȓ��Ŏ��s�ł��邱�ƁB

(3)�ꉭ�_���x�̎嗃��̂R������LES�����p�I�ȑ҂����Ԃ͈͓̔��Ŏ擾�\�Ȃ��ƁB

(4)����܂ł̃v���O�������Y���p���ł��邱�ƁB

(5)�����e�ՂȂ��ƁB

(6)�����ȃf�[�^�]�����s���邱�ƁB

(7)�_��ȉ^�p���ł��邱�ƁB

�@�����̐��\�v���́A�������\�łu�o�S�O�O�̂P�O�O�{�ȏ�̌v�Z�@�̕K�v�����������̂ł������B�������������v�Z�@�́A����܂ł̃X�[�p�R���s���[�^�̕W���ł������A��������̋��L��L���^�x�N�g���v�Z�@������ł͎����s�\�ł���A����^�̕��U��L���^�Ƃ���K�v���������B����A�x�N�g���v�Z�@�̑ɂƂ��ĊJ�����i�߂��Ă����u������v�Z�@�v�́A�s�[�N���\�ɑ��Ď������\���Ⴍ�A���p�@��������̑傫�ȓ�_���������B

�@�����Ŏ�ȑΏۂƂ��ẮA�����̎O������̓V�~�����[�V�����ł���A����CFD�v���O�����́A�R�d���[�v���唼�ł���A���̂����قƂ�ǂ̂Q�d���[�v�ɕ������邱�Ƃ��킩���Ă���B��̓x�N�g�����ɁA��͕���ɗ��p�\�ł���A�����s���Ă��Ȃ��x�N�g���������L���Ȃ��Ƃ������Ă���B���������āA�����\�ȃx�N�g���v�Z�@��v�f�Ƃ��ĕ���v�Z�@����邱�Ƃ��\�ƂȂ�A���Ȃ��䐔�ŗv�����\�������ł���B���Ȃ��䐔�̕���v�Z�@�ł́A�����ŁA���R�x�������A�������������A���R�x�̍����A�����e�ՂɂȂ�l�b�g���[�N���̗p�ł��邱�ƁB�v�Z�@�̐��ƂłȂ��b�e�c�����҂�����v���O������e�Ղɍ쐬�ł��邱�ƁA����ɏ_��ȉ^�p���\�Ȃ��ƁA���̑����̗��_������B

�@�ȏ���ӂ܂��Ĉȉ��̂悤�ȊT�O�̕���v�Z�@��x�m�ʇ��Ƌ����J�����邱�ƂƂ����B

|

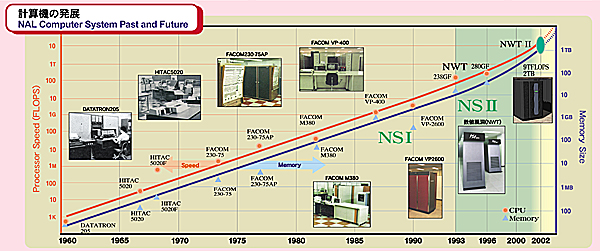

�}�P�@�q�Z���̌v�Z�@�V�X�e���̗��j

|

�Q�DNWT�̍\��

�@��L�ڕW��B�����邽�߂ɂ́A�P�f�e�k�n�o�r�ȏ�̌v�Z�@��v�f�v�Z�@�Ƃ��鐢�E�ł��n�߂Ă̎��݂ł���u����x�N�g���v�Z�@�v���u���l�����v�̎�A�[�L�e�N�`���Ƃ���B

(1)�n�[�h�E�G�A

�@�v�f�v�Z�@�Ƃ��ăx�N�g���^��CPU�i�P�D�V�f�e�k�n�o�r�A�Q�T�UMB�j���̗p���A�����������Ŏ��R�x�̍����N���X�o�l�b�g���[�N�i�S�Q�PMB/���~�j�Ō�����������x�N�g���v�Z�@�Ƃ��A�f�[�^�]�����x�̒x�����C�f�B�X�N�Ƃ̊Ԃɍ�����e�ʂ̔����̃V�X�e���L���iSSU�A�Q�SGB�j��u���āA�o�b�t�@�A�L���b�V���Ƃ��Ă̋@�\�����������x�����z������B

�@�N���X�o�l�b�g���[�N�́A�z�����̓]�u�]���ɈЗ͂����A�p�[�e�B�V�����^�p�����R�ł���Ȃǂ̏_��ȉ^�p���\�ł���A���W���u�Ɏז�����Ȃ��A���̓��������B

(2)�\�t�g�E�G�A

�@OS�ɂ́A�J�[�l�����������A�J�X�^�}�C�Y���\�ł���A�J���R�X�g���Ⴂ�A�ƊE�W���ƂȂ��Ă���AUNIX���̗p�����B�܂��W���u�̓o�b�`�W���u�݂̂Ƃ��A���\�Nj��^�Ƃ���B�o�b�`�W���u���R���g���[������m�p�r�̏o���𗘗p�����I���W�i���W���u�X�P�W���[�����쐬���A�䐔�����肵�Ȃ��^�p�A�o�d�̗L�����p���\�Ƃ���B

�@���[�U�C���^�t�F�[�X�y�щ^�p�̊�{�ƂȂ�OS�Ƃ��ẮA����܂Ń��[�U���g������Ă���A�Z�L�����e�B�������A�^�p�@�\���L�x��MSP�Ƃ��ANWT�̃t�����g�G���h�Ƃ���MSP�T�[�o�[��u���B�َ�OS�ł���AMSP��UNIX�����ԘA�g�@�\���\�z���A���̍��ق��z�������B

(3)����

�@����Fortran77�Ƀf�B���N�e�B�u��}��������̂��̗p�����B�f�B���N�e�B�u�ɂ����́A�̈敪������Ƃ�����A���\���d�������v�Ƃ������e�Ղł���A�v���O�������Y�̌p�����\�ƂȂ�B����ɐ��\�Nj��⏫���̓������������AFortran90�ւ̊g���AMPI,PVM,PARMACS�Ƃ��������C�u�����A�e��p�t�H�[�}���X�c�[���������B

|

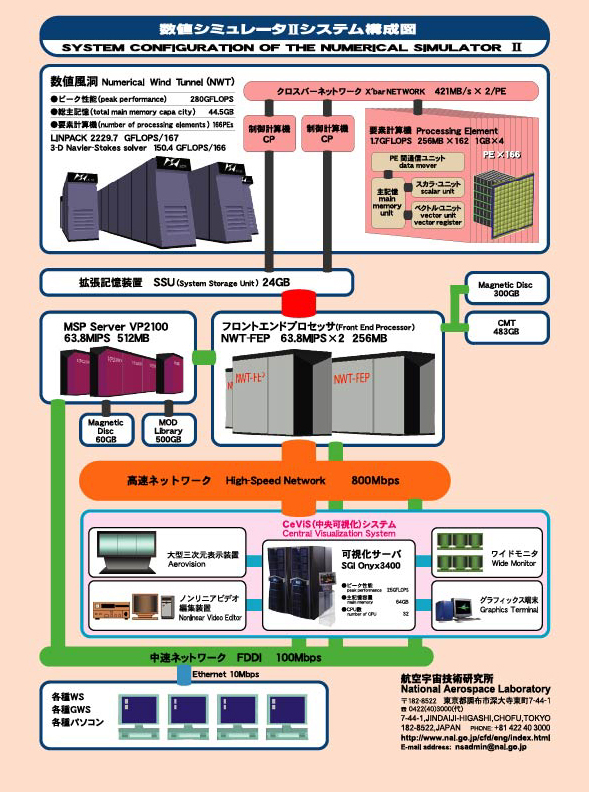

�}�Q�@���l�����̃V�X�e���\��

|

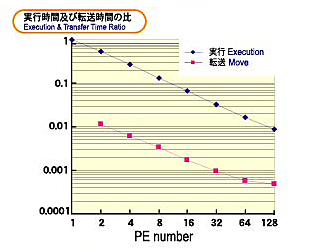

�R�DNWT�̐��\

(1) �����T�N�Q���ɍq�Z���ɓ������ꂽ�P�S�O��̗v�f�v�Z�@����Ȃ�V�X�e���́A�s�[�N���\���Q�R�U�f�e�k�n�o�r�ŁA�e�l�V�[��w�̃h���K�����m�ɂ��v�Z�@�x���`�}�[�N�ŗL���Ȃk�h�m�o�`�b�j�����ŁA�P�Q�S�D�T�f�e�k�n�o�r�Ƃ����������\���������A�s�[�N�A�����Ƃ��ɐ��E�ŏ��߂ĂP�O�O�f�e�k�n�o�r���z�����B����ɕ����W�N�ɂ�PE��166��ɑ������A�Q�R�OGFLOPS��B�����A�R�N�Ԑ��E��̍��ɒ������B

(2)�v�Z�@���[�J�Ƃ̋��������ɂ��J���̂��߁A�v���_���烆�[�U�ɕ��̏��A����A����Ƃ��s�Ȃ����Ƃ��\�ƂȂ�A93�N2���ɉ^�p���J�n�������_�������W���u�̎��s���\�ƂȂ����B�����P�N��̂P�X�X�S�N�ɋ��s�ŊJ���ꂽParallel-CFD�ł́A�q�Z���̌������A���������҂�NWT�̗��p�ɂ�鑽���̐��ʂ���A�����̔������B�܂������O���瑽���̋��������̑Őf������A���������ȂNJO���@�ւ̌����҂ɑ������p���ꂽ�B����ɍ����O���瑽���̌��w�҂��K�ꂽ�B

|

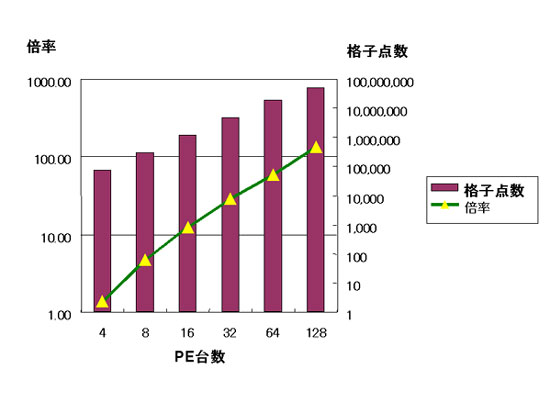

�}�R�@���l�����̐��\�}

|

| NS3D |

150GFLOPS/166PE��(1996) |

| 116GFLOPS/140PE��(1993) |

�����V�~�����[�V�����iFFT)

|

�@90GFLOPS/128PE��(1994) |

| �ʎq�F�͊w�V�~�����[�V�����iQCD) |

216GFLOPS/160PE��(1995) |

| 180GFLOPS/128PE��(1995) |

| ���k�@�V�~�����[�V���� |

111GFLOPS/160PE��(1996) |

�\�P�@�v���O�������̐��\ |

�S�D�S�[�h���x����

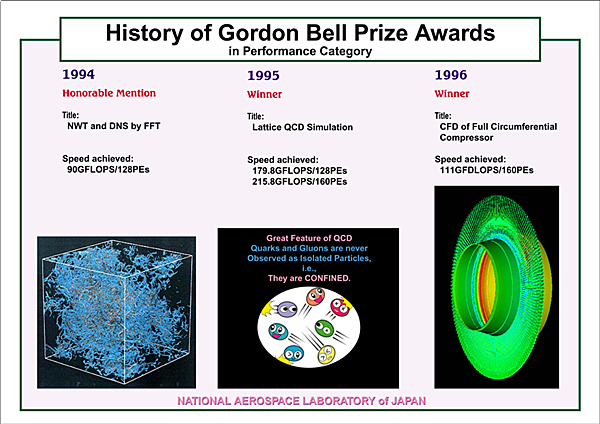

�@�X�S�N�Ƀ��V���g��DC�ŊJ���ꂽ�č�IEEE��ẪX�[�p�R���s���[�e�B���O�X�S�ŁA��l�����������̃V�~�����[�V�����łX�OG�e�k�n�o�r��B�����A�n�[�h�E�G�A�̊J����

���킹�ăS�[�h���x���ܓ��ʏ܂���܂����B�X�T�N�ɂ́A�R�`��w�Ƃ̋��������ɂ��ʎq�F�͊w(QCD)�łQ�P�O�f�e�k�n�o�r��B�����A���\����܁iWINNER)����܂��A�����96�N�ɂ�

�G���W���R���v���b�T�̑S���V�~�����[�V�����łP�P�P�f�e�k�n�o�r��B�����A���\����܁iWINNER)����܂����B�����̌������v�Z�@�̕���œ����v�Z�@���R�N�����Ď�܂���Ƃ������Ƃ́A���̌v�Z�@�������Ɏ������肵�����̂ł���������@���Ɏ������̂ł���B

|

�}�S�@�S�[�h���x����

|

�S�[�h���x�����F�o�c�o�|�P�P�Ȃǂ̗L���ȃ~�j�R���̐v�҂ł���S�[�h���x�����m�������A���A�v���P�[�V�����v���O�����ɂ�����������\�A����R���p�C���A�R�X�g�p�t�H�[�}���X�Ő��\����Ɋ�^���������ɗ^����܂ł���A�h�d�d�d�v�Z�@����̑I�l�ψ���ŐR�����A���N�̃X�[�p�R���s���[�e�B���O�ŕ\�����Ă���B

|

�S�[�h���x����ܕ��i

|

�T�DNWT�̗��p�A����

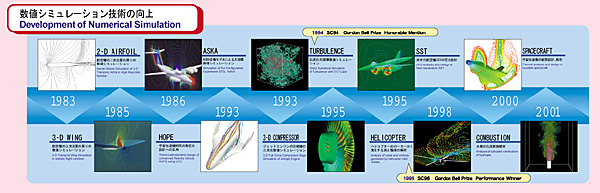

�@���E�ɐ�삯���T�P�Q�̂R��̈�l�����V�~�����[�V�����A���G�ȉ��S���k�@����̃V�~�����[�V�����A�W�F�b�g�G���W�����k�@�S������̃V�~�����[�V�����A�����������@�AHOPE�̃V�~�����[�V�����ɂ��v�B��`�I�A���S���Y���ɂ��v�Z���ׂ̍����œK���������p�I�Ȏ��ԓ��Ŏ��{�\�Ƃ��A�����R�Ė��̃V�~�����[�V�����ł́A���f�����オ��

�Ή��̓����̔��\���̉𖾂��s���Ȃǂ̑����̐��ʂ��������B����ɂ͋��������Ƃ��āA �n���t�����e�B�A�i������w�j�Ƌ����ŊC�m��z���f���̃V�~�����[�V�����A�R�`��w�Ƌ����Ŋi�q�ʎq�F�͊w�i�p�b�c�j�V�~�����[�V�����Ȃǂ����{���ANWT�����x�ɗ��p�������ʂ𑽐����M�����B�܂����̑��A�l�g�h�C�j�g�h�C�h�g�h�A����A���k��A���É���A���A���ȑ哙�Ƃ̑����̋����������ʂ����\���ꂽ�B

�@����ɂ́A�Z���Ԃŕ����\�Ȃ��Ƃ���A�Z����STA�t�F���[�V�b�v���x�̗��w���̗��p�������s��ꂽ�B

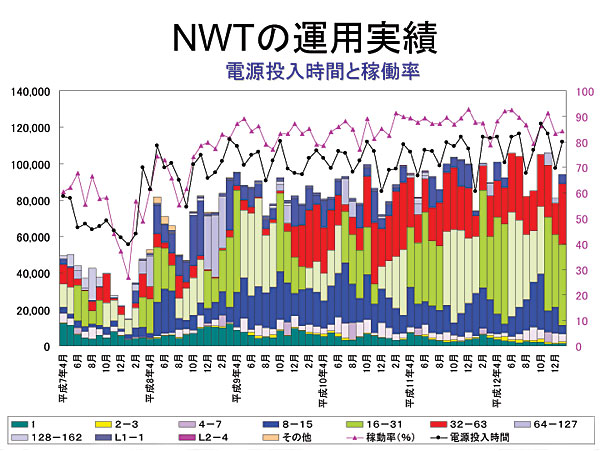

�U�DNWT�̉ғ���

�@�W���u�X�P�W���[���̐��\����A�W���u�̑���Ȃǎ��v�����܂�A�������N�͗��p�����X�O������Ɏ����Ă���B�V�X�e���Ƃ��Ă͑�֊��ɂ���������Ă���A�����Ɏ������悤��

�V�V�X�e�����������A��������Ɏ����Ă���

|

�}�T�@NWT�̉^�p����

|

�V�D�t�L

�@NWT�͌̎O�D�ᎁ�𒆐S�Ƃ���q��F���Z�p�������̌����ҁA���p�҂̋��́A�x�m�ʂ̋��͂ɂ��J������A�^�p����Ă����B����ɑ����̃��[�U�̕��X�̋��͂ɂ�荂�����\�����A�����̐��ʂݏo���A�����O���瑽���̏^�𗁂т��B

�̎O�D���̌d��ƍs���͂ɉ��߂Čh�ӂ�\����Ƌ��ɐS���炲���������F�肵�܂��B

�S���ҁF �O�D��A���c����A�y����q�A�����F�A��������A�����a��A�g�c���A

|

�}�U�@���l�V�~�����[�V�����Z�p�̌���

|

�}�V�@���s���Ԃ���ѓ]�����Ԃ̔�

|

NWT�́A���̕��X�ɂ��A�J������A�^�p����A���p�����i����܂����B�L���Ċ��ӂ��܂��B

�O�D��A���c����A��{�q�K�A�y����q�A�����a��A��������A�g�c���A�A���]�G���A��L�z��A���o���q�A�a�c���O�A

�����i�A�k���a�A�R�{�H�`�A�ÉY���v�A�R�{�s���A�쑺���K�A�R���h�A������Y�A�A������A����N�A���ؗ����A�����T��A

�R��T�V�A�Βˑ��v�A���c���s�A���їR���q�A��씎���A��藝�A�a�����A�R�{��b�A���ؗ����A���c���s�A�x�m�ʊ������

|

�Q�l����

- �O�D��A�uCFD���i�ɕK�v�Ȍv�Z�@���\�v�A�q�Z���ASP13�A1990

- ���c�M�A������K�A�uCFD��������v�Z�@�̃\�t�g�E�G�A�v�A�q�Z���ASP13�A1990

- �O�D��A�u�q�Z�����������l�����iUHSNWT�j�̍\�z�v�A�q�Z���ATR-1108�A1991

- �O�D��A�u���l�����F�v���v���ƊT���v�A�q�Z���ASP16�A1991

- �O�D��A���A�u���l�����̃n�[�h�E�G�A�v�A�q�Z���ASP16�A1991

- ���c����A���A�u���l�����̃I�y���[�e�B���O�V�X�e���v�A�q�Z���ASP16�A1991

- ���c����A���A�u���l�����̌��ꏈ���\�t�g�E�G�A�v�A�q�Z���ASP16�A1991

- �����F�A���A�uNWT����FORTRAN�Ɋ�Â�����]���v�A�q�Z���ASP19�A1992

- �����F�A���A�uCFD�v���O�����ɂ��NWT�̐��\�]���v�A�q�Z���ASP22�A1993

- Toshiyuki Iwamiya, et al., "On the Numerical Wind Tunnel" , Parallel-CFD '93

- Hajime Miyoshi, et al., "On the NAL Numerical Wind Tunnel and Its Performance��"

, 5'th International Symposium of Computational Fluid Dynamics, 1993

- Hajime Miyoshi, et al., "Development and Achievement of NAL Numerical Wind

Tunnel", Super Computing '94, Gordon Bell Prize Award, Honorable Mention Performance,

1994

- Atsushi Nakamura, et al., "Quantum Chromodynamics Simulation on NWT", Supercomputing

'95, Gordon Bell Prize Award, Winner Performance,1995

- Takashi Nakamura et al., "Simulation of the 3 Dimensional Cascade Flow with

Numerical Wind Tunnel (NWT)", Supercomputing '96, Gordon Bell Prize Award, Winner

Performance,1996

- �����F�A���A�u����v�Z�̓����ƕ]���v�A�q�Z���ASP37�A1997

- �����F�A���A�uCFD�A�v���P�[�V�����v���O������NWT�Ƃ̐������ɂ��āv�A�q�Z���ASP41�A1998

- Martin Skote et al., "Parallel DNS of a separating turbunlent boundary layer",

PARALLEL CFD 2001

�@ |